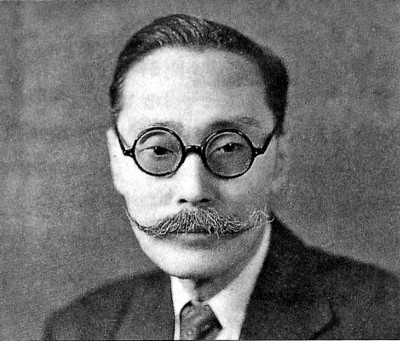

배은희 [裵恩希, 1888~1966]

장로교 목사, 정치가, 제32회 장로회 총회장

【출생부터 신학교 졸업 전까지】

배은희(裵恩希, 1888~1966)는 1888년 1월 15일, 경상도 자인현 상북면 북사동(現 경상북도 경산시 자인면 북사리 215번지)에서 아버지 배옥운(裵沃運)과 어머니 김해 김씨 김봉선(金奉先) 사이에서 장남으로 태어났다.

그는 유년시절 한문사숙에서 수학하였는데 17세 때 부친을 여의고 방랑생활을 하던 중 우연히 예수를 믿게 되었다. 그리하여 자신의 집을 교회로 사용하였으며 이 교회 안에 숭덕(崇德)학교를 세워 농촌계몽운동에 앞장서는 등 전도사ㆍ학교장ㆍ교원의 1인 3역을 해냈다.

그는 1916년부터 경산에서 포교하다 평양신학교(平壤神學校)에 들어가 4년간 공부했다. 평양 장로회신학교에 재학 중 3ㆍ1운동을 맞아 학생시위운동에 가담하였다가 경찰에 연행되어 태형(笞刑) 39대의 고초를 겪었다. 3월 8일 대구만세시위에도 주도적으로 가담하였으며, 이후 일제 당국의 감시가 심해지자 일경의 눈을 피해 마산과 부산 등지로 옮겨 다니며 살았다. 1919년 10월 평양에서 독립운동 비밀결사로 발족한 대한국민총회(大韓國民總會)에 가입하여 평의원이 되었다.

【1920년 신학교 졸업 후 1936년까지】

그는 달성ㆍ경산ㆍ청도군 일대를 담임하는 한편 1920년 평양 장로회신학교를 졸업(제13회)하였다. 평양신학교 졸업 후 1920년에 경상북도 경주의 계남교회(桂南敎會)에 목사로 부임하여 목회를 시작했고, 계남학교를 세워 교장을 지냈다. 일경의 눈을 피해 마산ㆍ부산 등지에 옮겨 살았으며 경주시 계남교회에서 시무하면서 전주 서문밖교회에서 부흥회를 인도한 것이 인연이 되어 1921년 전주로 이주하였다(전주서문교회 제7대 담임목사).

1927년 5월, 그는 신간회(新幹會) 전주지회 설립을 주도하고 초대 회장으로 선출되어 1년간 재임하였다. 그해 10월에는 전주사회단체협의회 집행위원장으로 선출되었다. 당시 교회내에 유치원과 무산아(無産兒) 야학을 설립, 재적수가 5, 6백명에 달했다고 한다.

1928년 신경쇠약 증세로 금강산에 들어가 요양할 때 우연히 만난 강순명(姜順明)과 의기투합하여, 기독교 신앙으로 농촌을 살리려는 독신전도단(獨身傳道團)을 결성하고 전라도 일원에서 활동하였다. 그러나 농촌운동이 민족운동으로 발전할 것을 두려워한 일제의 불시검거 및 가택수색 등과 전북노회가 제기하는 이단 시비 때문에 1931년경 자진 해산하였다. 관련하여 일제 당국으로부터는 시종 ‘민족주의자’로, 교단으로부터는 ‘기독교사회주의자’로 지목받았다.

1929년부터 신현창(申鉉彰)ㆍ유상백(劉尙伯)ㆍ강봉의(姜鳳儀)ㆍ김병수(金柄洙) 등과 함께 「독신전도단」을 조직하여 농촌교회부흥운동을 전개시켜 오고 있었는데 대상 지역은 전북 일대였다. 후에 전북노회와 약간의 충돌이 야기되어 독신전도단은 「복음전도단」으로 개칭되었고 이후 신사참배 반대 문제로 강제 해산당했다. 이때 김가전ㆍ최양서 등과 함께 투옥된 바 있다.

1932년 전북노회장을 역임하였고, 1934년에는 『조선성자 방애인 소전』(전주유치원, 1934)을 저술하였다.

1936년 전북노회장을 역임하였고, ㄱ자 교회당을 헐고 연건평 240평의 새 건물을 준공하여 호남 굴지의 교회가 되었다. 이해, 1936년 산상보훈을 해설한 『천국오강(天國五講(성서연구사)』을 출판하였다.

“소화 3년(1925) 무주군 적산산성에서 청년들에게 산상보훈을 강해하였고, 그 해 8월 경성시 우이동에서 개최하는 조선 남녀 기독청년연합회에서 산상보훈을 강해 한 일이 있어 청년들의 요구에 응하여 방인근 선생의 주선으로 소화 6년(1931년) 출판 인가가 되었으나 출판비로 어려움을 겪다 몇 몇 친구들의 원조로 출판하게 되었다.”

【1937년, 신사참배 강요부터 해방 이전까지】

1937년 전라북도청 학무과의 신사참배 강요에 차라리 숭덕학교를 폐교하겠다면서 맞섰는데, 가중되는 탄압에 신병이 겹친데다 대부분의 다른 목회자들이 굴복하는 것에 실망하여 목회 활동과 교육 사업을 중단하였다. 1938년에 신사참배 반대 문제로 더 이상 육영사업을 운영할 수 없었으므로 유치원은 이창환에게 무산아야학은 박성근에게 각각 인계하였다.

일제강점기 말기에 장로교 교단이 신사참배 강요에 따라 신사참배를 결의하고 목회자들의 창씨개명을 강제했을 때, 전북 지역 목회자 80여 명 가운데 창씨개명을 하지 않은 단 두 사람(배은희ㆍ김가전) 중 한 명이다.

1939년에 『기독교는 무엇인가』(성서연구사, 1939)를 저술하였다. 1943년, 더 이상 교회에 머물 수 없을 정도로 일경의 강압이 심해져 그 스스로 교회를 사면하였다. 이때 그는 이미 병든 몸이었는데 장남 보석의 가정에 거처를 정하였다.

【1945년 해방 이후 정부 수립 이전까지】

1945년, 해방과 함께 그의 몸도 완쾌되어 독립치안유지를 위한 「전북치안대책위원회」 위원장을 지냈다. 방 이후 대한독립촉성국민회 창당에 참여하였고, 대한독립촉성국민회 전라북도 지부장을 거쳐 1945년 12월 신탁통치 반대 운동에 참여하였다.

1946년 6월 11일부터 6월 14일까지 전북노회 소속으로 경기도 경성부 종로구 인사정(現 서울특별시 종로구 인사동) 승동교회에서 열린 제32회 예수장로교회 남부총회 총회장을 역임했다.

1947년에는 미소공동위원회 참가를 주장했다가 4월에 서울 운현궁(雲峴宮)의 독촉국민회 사무실에서 극우조직원의 테러를 당했고, 암살 위기도 두 번 겪었다. 임시정부를 반대했다 하여 괴한의 급습을 받고 구사일생으로 살아났으며 반탁ㆍ찬탁으로 주장이 서로 엇갈릴 무렵 배목사를 중심한 민족주의자들이 결성한 「민족자대회」에서 의장으로 피선되었다.

【1948년, 정부 수립 이후 자유당 탈당 이전까지】

1948년에 신생 대한민국 정부가 수립된 후 예장 고시위원장에 피택되었다. 1948년 제헌 국회의원 선거에서 대한독립촉성국민회 후보로 전라북도 전주시 선거구에 출마하였으나 무소속 신성균 후보에 밀려 낙선하였다. 같은 해 9월에 국무위원 급의 고시위원장(考試委員長)으로 임명되어 1951년 12월까지 재임하였다. 10월에는 대한국민당 발기준비위원장으로서 창당에 참여하였다. 1948년 대한국민당 창건을 주도할 때는 이승만이 제창한 ‘일민주의(一民主義)’를 기치로 내걸었고 일민주의보급회 고문도 지냈으며, 그 후 1955년까지는 시종여일 ‘이승만 절대지지’ 노선을 고수하였다.

전주의 배은희 목사는 철저한 이 박사의 신봉자로서 독촉 결성대회 때 ‘국부(國父) 이승만 박사’라는 말을 최초로 사용한 사람으로 전해오고 있다. 그래서 배 목사는 이 박사의 신임이 두터웠고 정부수립 때는 초대 고시(考試)위원장이 됐었다.

1949년 대한국민당 최고위원을 지내다가 초대 고등고시위원장(장관급)에 임명되자 탈당하였다. 1949년 3월부터 1980년 8월까지 서울대학교 법과대학 법학과(경제사ㆍ재정학 전공) 및 경제학부 교수로 재직하던 배복석(裵福石)은 배은희의 셋째 아들이다.

권오훈의 사망으로 치러진 1952년 제2대 국회의원 선거 재보궐선거에서 대한국민당 후보로 경상북도 달성군 선거구에 출마하여 민주국민당 서상일 후보를 꺾고 당선되었다. 7월, 국회의장 선거에서는 47표를 얻은 차점자가 되어 신익희(申翼熙)에 밀렸다. 10월, 자유당에 입당하였고 중앙위원ㆍ최고의원ㆍ의원부 간사장을 지냈다.

1954년 제3대 국회의원 선거에서 자유당 후보로 같은 선거구에 출마하였으나 민주국민당 조재천 후보에 밀려 낙선하였다. 1955년, 자유당을 탈당하였고, 『나는 왜 싸웠나』(일한도서, 1955)를 저술하였다.

【1956년 이후】

1956년 4월, 공화당(共和黨) 창당 때 장택상(張澤相)·이범석(李範奭)과 함께 최고위원으로 선출되었는데 두 달 만에 탈당하였다.

1958년 제4대 국회의원 선거에서 무소속으로 경상북도 대구시 갑 선거구에 출마하였으나 친여 무소속 신도환 후보에 밀려 낙선하였다. 1960년 제5대 국회의원 선거에서 무소속으로 경상북도 대한민국 참의원 선거에 출마하였으나 낙선하였다. 이후에는 교회 목사로 목회자 활동에 전념했다.

1966년 2월 5일, 오전 7시에 경상북도 대구시 공평동 97번지 자택에서 노환으로 별세했다. 1986년 4월 전주시내 교회 연합으로 전라북도 전주시 완산구의 다가공원 입구에 배은희 목사 기념비가 건립되었고, 2015년 12월에 전주서문교회 내 종탑 옆으로 옮겨 세워졌다.