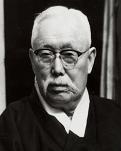

함태영 [咸台永, 1873~1964]

장로교 목사, 독립운동가, 법조인, 정치인(제3대 부통령), 호는 송암(松岩)

【출생부터 1900년까지】

함태영(咸台永, 1873~1964)은 1873년 12월 11일, 함북 무산(茂山)에서 함우택과 원주 변씨의 아들로 출생하였다.

1883년 11세 때 서울로 이주하였고, 1895년 4월 16일 한국법관양성소에 입학하였다가, 11월에 법관양성소 속성과(速成科)로 전과하였다. 1896년 3월 5일 한성재판소 검사시보 겸 주임관 6등 2급에 보직되었고, 11월 한국법관양성소를 수석으로 졸업하였다. 그 이듬해인 1897년 11월 1일 경기재판소 판사시보 주임관 5등 1급으로 발령되었다.

1898년 1월 25일, 한성부재판소 검사가 되고 이후 고등재판소 검사, 평리원검사, 법부 법률기초위원, 대심원 판사 등을 지냈다. 같은 해 7월 26일 김홍륙의 황태자 독살 사건을 담당하였는데 그를 극형에 처하라는 민씨 정권의 압력을 받았다. 그리고 11월 독립협회 사건으로 기소된 이상재, 윤치호에게 무죄를 선고하였다.

1899년 3월 13일 독립협회 등의 편의를 봐주었다는 이유로 한성부재판소 검사 주임관 4등 1급으로 전출되었다가 4월 3일 면직되었고, 5월 고종의 명으로 일본에 건너가 체류하였다.

【1901년부터 1910년까지】

1902년 2월 14일 전라남도 관할소주사 판임관 2등이 되었고, 5월 28일 정3품으로 승자되었다. 이듬해 1903년 9월 2일 면직되었다가 3일 6품으로 복직되었다. 1904년 4월 30일, 철도원주사가 되었으나 5월 13일 사직서를 제출하였다. 이후 6월 13일 철도원주사 판임관 3등에 임명되었다가 7월 6일 면직되었다.

1905년 2월 25일, 평리원 검사에 임명되었다. 5월 21일 평리원 검사를 사직하였으나 같은 날 법무참서관에 임명되었고, 6월 23일 법무참서관 주임관 4등에 임명되었다. 7월 25일 겸임 법부 법률기초위원을 거쳐 10월 9일에 정3품이 되었다. 11월 5일에는 정3품 당상관 통정대부로 승진했다.

1906년 6월 29일, 주임과 4등 5급이 되었으며 조종만 등과 함께 사재를 털어 봉익동 분동교회 헌당에 기부하였다. 1907년 5월 10일, 법부서기관이 되었다가, 1908년 9월 14일 판사에 임명되고 대심원판사로 발령되고 10월 8일 판사주임관 2등이 되었다. 그는 1906년에 연동교회에 출석하였으며, 복부내종을 기도로 치료받고 기독교인이 되었다.

1909년 6월, 부친이 연동교회 당회장 게일의 처사에 불만을 품고 이원긍ㆍ오경선 등 양반교인들이 따로 묘동교회로 분립하여 나갈 때 함께 나갔다. 그러나 함태영은 계속 연동교회에 남아 집사가 되었다. 1910년 경성부 경성공소원 판사로 발령되었으나, 10월 2일 경술국치 후 사직하였다.

【1911년부터 1920년까지】

1911년 연동교회에서 장로로 장립되었으며, 1915년 경충노회 추천을 받아 평양 장로회신학교에 입학하였다. 이후 1918년 조사로 임명되어 남대문교회에서 목회를 시작하였는데 당시 남대문교회 교인이었던 이용설ㆍ이갑성 등과 교분을 갖게 되었다. 이해 그는 조선예수교장로회 헌법 기초위원의 한 사람으로 피선되었고, 10월 15~16일에 개최된 제2회 조선예수교장감연합협의회에서 부서기에 피선되었다.

1919년 2월 상순, 이승훈으로부터 독립운동에 대한 제안을 받았고 이어 그는 박희도ㆍ오기선ㆍ현순ㆍ안세환ㆍ이갑성ㆍ오화영ㆍ신홍식ㆍ김세환ㆍ이필주 등과 연락을 취하면서 기독교측 민족세력을 규합하였고 최남선ㆍ최린 등과 접촉하면서 천도교측과 제휴 실무를 담당하기도 하였다. 그는 민족대표 33인이 체포된 후의 일과 특히 해외에 나가 독립선언 사실을 우방에 알릴 책임을 맡게 되어 33인의 서명인에는 빠지게 되었다. 후세의 사가들은 민족대표 48인의 한 사람으로 지칭하고 있다. 7월, 서대문형무소 투옥 상태에서 2심 재판을 받았으며, 10월 30일 3심에서 출판물법 위반 및 보안법 위반으로 징역 3년형이 최종 확정되었다. 이후 1921년 12월 22일, 최린ㆍ오세창ㆍ권동진ㆍ이종일ㆍ김창준ㆍ한용운 등과 함께 가석방되어 풀려났다.

1922년 평양 장로회신학교를 졸업하였고, 12월 경충노회에서 목사안수를 받은 후 청주읍교회 위임목사로 부임하였다. 그는 1923년 9월 8일부터 13일까지 신의주제일교회에서 열린 조선장로회 제12회 총회에서 총회장에 피선되었다.

1926년에는 충청노회장을 역임하였으며, 마산 문창교회 박승명 목사 사건 조사위원으로 수습하였다. 그리고 일본 문무성의 종교법안 반대에 장로교회측 진정위원의 한 사람으로 선출되어 일본에 파견되었다가 돌아왔다. 1927년 12월, 문창교회 제6대 위임목사로 부임하였으며, 다음해인 1928년에 경남노회장을 역임하였다.

1929년 10월, 연동교회 위임목사로 부임하였으며, 경기노회장과 평양숭실전문학교 이사를 역임하였다. 1930년에는 조선예수교서회 이사를 역임하였다.

【1931년부터 1940년까지】

1932년 경성노회장을 역임하였고, 1933년 6월 27일 정신여학교 후원발기회의 발기위원의 한 사람이 되었다. 그리고 9월 19~21일에 개최된 제10회 조선기독교연합공의회 회장을 역임하였다.

1934년 박용희ㆍ권영식ㆍ전필순ㆍ최석주 등 중부지역 기독교 지도자들과 함께 「적극신앙단」에 가입 이를 통한 민족운동을 시도하였다. 그러나 이것이 서북계 교회지도자들과의 마찰을 일으켰고 이에 선교사 및 서북계 인사들에 의해 지휘받고 있는 총회와 경성노회에 반발하여 경중노회를 따로 분립하는 데까지 이르렀다.

1937년 양측의 화해로 경중노회는 자진해산되었지만 그 사이에 경성노회에서 파송한 강병주 목사가 연동교회 당회장으로 부임하고 교회 교인들의 의견이 나뉘는 등 적잖은 혼란이 야기되었다.

1939년 반선교사적 주체의식은 1939년 3월 김대현ㆍ김영주ㆍ송창근ㆍ채필근 등과 손을 잡아 ‘조선신학원’(후의 한신대학) 설립운동으로 발전하게 되었다. 그는 1940년 조선신학원이 개교되었을 때 이사장에 취임하여 순수 한국인에 의해 설립된 신학교 운영의 책임을 맡게 되었다.

【1941년부터 1950년까지】

1941년 전필순을 연동교회 담임목사로 정하고 자신은 일선에서 은퇴, 원로목사로 추대되었으며 일제의 탄압을 피해 경기도 광주군에 내려가 은둔하며 둔전교회를 돌보았다. 일제 말기인 1943년 1943년 세 번째 부인 고숙원이 사망하였다.

1945년 해방 직전 경성부 송파교회 담임목사로 시무하다가 초동교회 초대 목사로 시무하였다(1945~1946년). 9월 2일 한국민주당의 창당 발기인의 한 사람이 되었고, 12월 23일에는 김구가 주관하는 순국선열 추념대회에 참여하였으며, 12월 30일에 신탁통치반대 국민총동원위원회 위원이 되었다.

1946년 2월 미군정 하에 입법위원이 구성될 때 이승만의 강력 추천으로 남조선과도입법위원회 의원이 되었다. 2월 14일에는 이승만ㆍ김구 등에 의해 비상국민회의 최고정무위원 28인의 한 사람으로 선출되었으며, 6월 11일에는 조선기독교남부대회 부회장에 피선되었다(대회장은 배은희). 6월 15일 서울역에 도착한 삼의사 유골을 영접하였고, 7월 14일에 이준열사기념사업회가 창립되었을 때 초대 기념사업회장에 선출되었다.

1947년에는 조선신학교 이사장, 기독교흥국형제단 총재, 기독공보사장을 역임하였다. 3월 10일에 덕수교회 창립에 참석하고 창립 기념예배를 주관하였으며, 4월 남부총회에서 부회장에 선출되었다.

1948년 12월 5일 반민특위 특별재판장 후보로 추천되었으나, 국회 표결 결과 김병로가 85표, 함태영은 38표로 낙마하였다. 그 이듬해인 1949년 제2대 심계원(현 감사원의 전신) 원장에 취임하여 건국 초기 사회기강을 잡는 데 헌신하였다.

【1951년부터 1961년까지】

1951년 조선신학원 제5대 학장으로 취임하였고, 제2대 부통령 선거에 출마하였으나 낙선하였다. 그 이듬해인 1952년 제3대 부통령에 당선되어 본격적인 정치활동에 참여하기 시작하였다. 1953년 대통령 대리로 하와이를 방문, 하와이교포 이주 50주년 기념식에 참석하였으며, 1955년 인촌김성수기념사업회 초대 회장에 선출되었다.

1956년 대한기독교장로회(후의 한국기독교장로회) 제41회 총회장에 피선되었다. 그는 캐나다연합교회 초청을 받아 캐나다연합교회 총회에 참석한 후 구미각국을 순방하였고, 캐나다의 마운트 엘리슨 대학에서 명예법학박사 학위를 받았다. 1957년 한국신학대학을 동자동 교사에서 수유리에 새 교사를 마련하고 이주하였으며 국내 유수한 신학자들을 교수진으로 확보하여 한국신학의 발전에 기틀을 다져 놓았다.

【1961년 이후】

1962년 대한민국 정부로부터 건국공로 국민장을 받았고, 1963년 1월, 이승만 박사 환국추진위원회 위원장이 되었으며, 1964년 중앙대학교에서 명예법학박사 학위를 받았다.

1964년 10월 24일, 서울 자택에서 별세하였으며 장례는 국민장으로 엄수되었고 유해는 경기도 의정부에 안장되었다. (2004년 11월 2일 대전현충원으로 이장하였다) 그에게는 14자녀가 있었으나 모두 일찍 죽고 두 아들만 남았는데 병소(秉昭)와 병춘(秉春, 연세대 교수, 주미대사)이 그들이다.